本地科研成果|科大AI診斷四大癌症 95%準確整合50萬切片影像 制定個人化療法

原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」

香港科技大學計算機科學及工程學系、醫工交叉聯合創新中心主任陳浩帶領的團隊,近日研發創新人工智能(AI)系統SmartPath,整合臨床診斷、分型、生物標記物量化、治療評估及預後跟進功能。系統能夠通過綜合病理基礎模型框架,精準診斷多種本港發病率最高的癌症,包括肺癌、乳腺癌、大腸癌及胃癌,為患者提供更個人化的治療方案;研究成果發布在學術期刊《自然生物醫學工程》。

SmartPath數分鐘生成病理報告

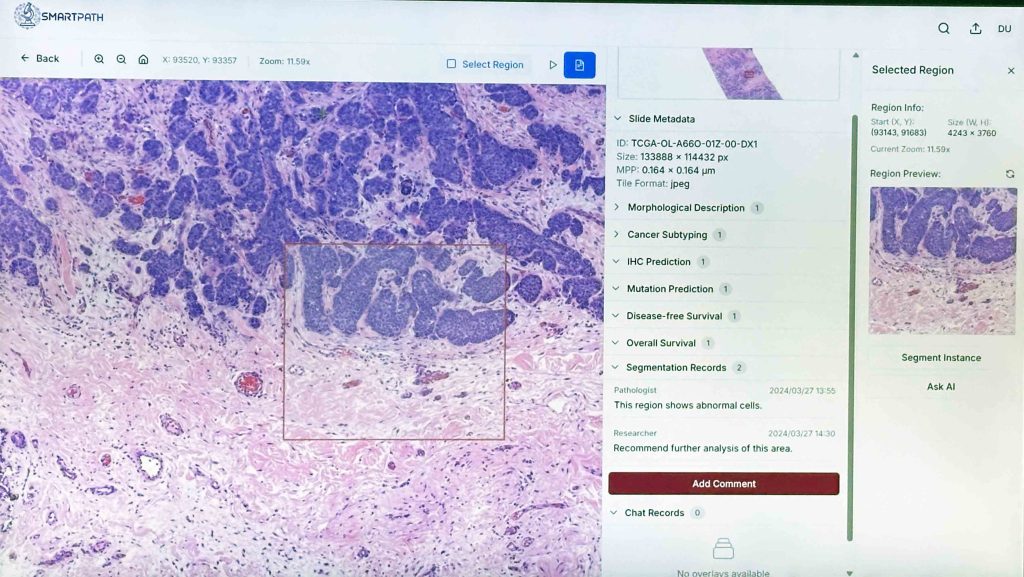

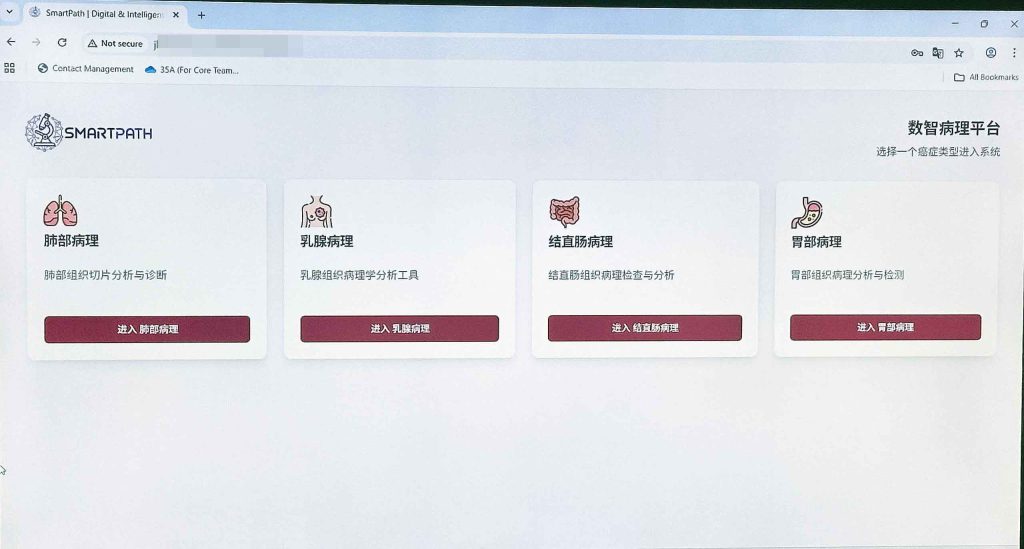

科大提到,SmartPath以泛癌病理基準模型為基準,涵蓋34種主要人體組織部位、逾50萬張全切片影像。系統可輔助專業醫療人員,執行逾百項臨床任務,包括癌症病情分級、分型、治療反應評估、存活率預測,以及生成詳細病理報告等,平均準確度達95%。AI系統提供端到端解決方案,從腫瘤切片快速初篩分析、風險預警到自動生成報告,進一步簡化癌症護理周期的臨床工作流程,讓病理專家能專注於重大診斷決策及分析複雜病例。

SmartPath由兩大整合式AI模型驅動,分別是「通用病理基礎模型」(GPFM),以及「多模態全切片病理基礎模型」(mSTAR)。GPFM具備卓越的跨癌種通用能力,能精準識別不同腫瘤類型,以及癌症亞型與生物標記物量化。系統更能預測患者生存期,以及評估潛在治療反應。mSTAR針對多模態智能深化病理分析,整合病理影像及海量的文字數據,包括病理報告及轉錄組學數據,自動在數分鐘內生成資料詳盡的病理報告,並具備視覺諮詢功能,讓病理學家為切片細節提問。

據南方醫院近期的前瞻性研究,SmartPath在診斷肺癌、乳癌、結直腸癌等多種癌症,整體準確率超過95%。

南方醫院病理科主任暨南方醫科大學基礎醫學院病理學系教授梁莉指出,從近期SmartPath初步試驗發現,系統能顯著提升惡性腫瘤識別的準確度,並提供可靠的預後測量。此外,系統快速生成資料詳盡的初步報告功能,能大大縮短診斷周期,對分秒必爭的癌症個案尤其重要。

於中港多間醫院作臨床驗證

陳浩昨接受傳媒提問時形容,病理科的數字化及智能化是「大勢所趨、順勢而為」。團隊至少花了4年半研發,投入資金達千萬港元,他特別感謝科大的計算平台,提供包括500張以上的輝達H800顯示卡,為大模型的構建「如虎添翼」。他提到,常規診斷一張癌症影像,即使高年級的病理科醫生,起碼都要3至5分鐘,低年級醫生隨時要十幾分鐘。如今在AI系統加持下,可發揮輔助診斷作用,效率可以加快三成以上,準確率也有望提升一成。

談到應用及商業化落地方案,陳浩指出,在大模型的訓練基礎上,內地較易獲取大規模數據。在維護性研究的數據隊列,團隊的確納入了本港的醫院,例如威爾斯親王醫院的數據。研究團隊一直於中港多間頂尖醫院,就SmartPath進行多中心臨床驗證。他計劃在半年至一年內,完成「隨機對照試驗」(RCT)實驗,為申請國家藥品監督管理局(NMPA),以至美國食品及藥物管理局(FDA)批准鋪路,亦歡迎其他公司以授權轉化技術。

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。