科大診所試運AI平台|SmartCare加快患者分流 能語音生成病歷

原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」

香港科技大學團隊近日以校方研發、全球最大型的醫學界多模態語言模型MedDr,進一步開發人工智能(AI)醫療平台SmartCare系統。配合多語音實時轉換功能,除了自動生成醫療紀錄,更能把整個病人的診症流程,包括診前、診中及診後跟進等資料整合至同一平台,有望減輕醫護人員的行政負擔。平台在科大校園醫務所試行6個月,料超過1.5萬名學生及教職員受惠。

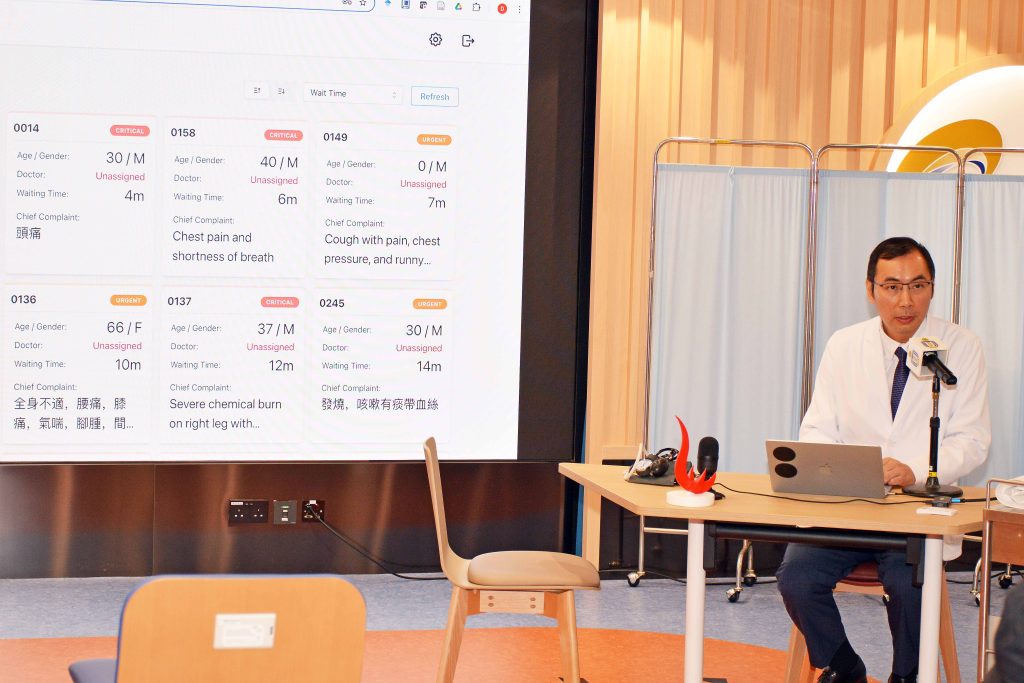

SmartCare屬於一站式AI醫療平台,設有三大核心目標,分別是簡化臨床治理流程、改善醫患溝通,以及支援醫學教育。首先,病人抵達診所前,可在手機掃描二維碼,經文字或語音填寫姓別、年齡、就診原因、病史及症狀等資料,其後生成一份健康訊息摘要,並顯示4位數的摘要代碼。下一步,醫護配合智能分流系統,可根據病人症狀分流,列為危急(例如胸口痛、化學燒傷)、緊急(發燒喉嚨痛)及非緊急(手部痕癢),提升效率及縮短輪候時間。

實時智能記錄 睇症效率高兩成

當病人面見醫生診症時,說出四位數代碼,讓SmartCare配對身份。其後,病人藉AI醫療諮詢助理,實時以語音自動記錄病況,支援廣東話、普通話及英語,減少文字輸入工作,讓醫生專注病人診治。系統可自動生成電子病歷,還有30多種的醫療文件,包括轉介信、處方及醫生紙等,亦會列出飲食、體能活動、睡眠衞生等建議;同時透過AI聊天系統,跟進病人診後病況。

SmartCare行政總裁兼聯合創辦人鄭毅誠,現時於科大醫療中心以註冊西醫身份執業。他接受傳媒查詢時指出,科大診所系統須在年底前,接合至「醫健通」(eHealth)系統。如今在SmartCare系統支持下,診症效率至少加快兩成。他介紹,SmartCare系統設有「虛擬患者」功能,提供模擬診症諮詢及即時AI反饋,涵蓋151種病例、15門醫學專科,以及3種難度設定,更可語音回答AI系統;日後有望應用至醫學教育,這項模塊正申請專利。

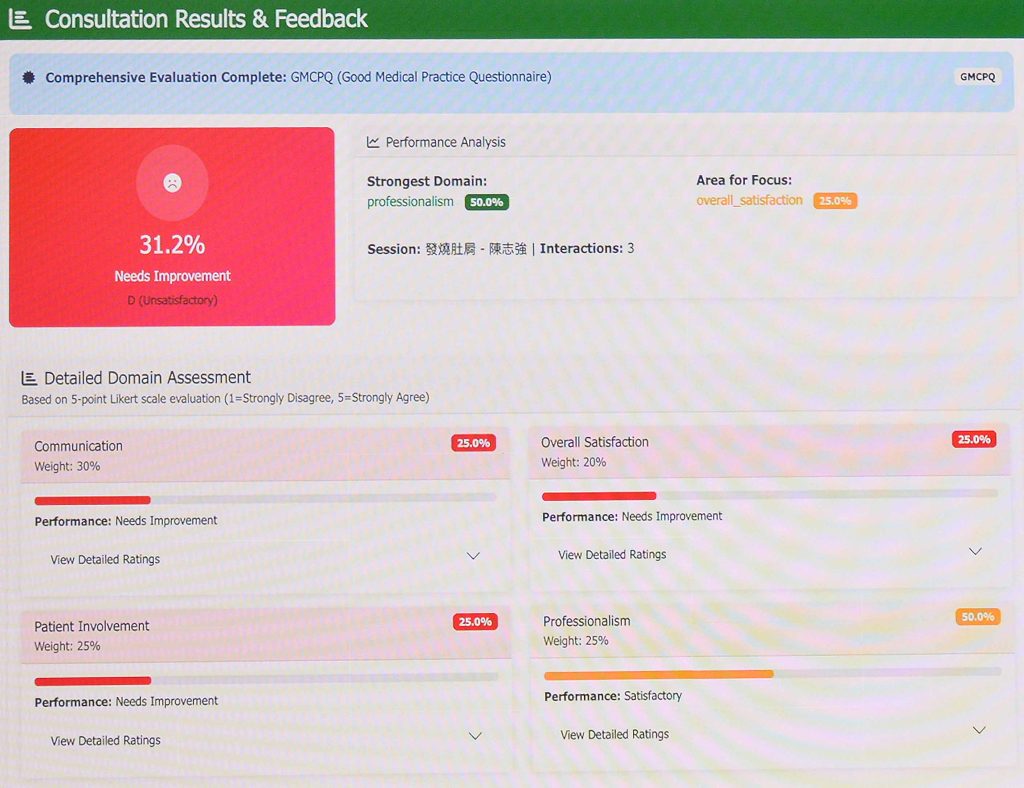

「虛擬患者」用於教學 涵蓋15專科

現場示範為例,一名虛擬患者「陳志強」,19歲男性,只能說廣東話,報稱「發燒肚屙兩日,今日好嚴重」,鄭毅誠問道:「係咪好嚴重啊,屙水定係痾血啊?」AI隨即回答:「醫生,我兩日前開始發燒同肚屙,屙嘅係水樣嘅,冇見到血。」鄭其後追問,有無嘔或其他不適,還有服藥及病史,診症為腸胃炎,結果評分為31.2%。鄭毅誠解釋:「主因剛才示範好倉卒,純粹問幾句……你都會覺得個醫生不合格。」

科大計算機科學及工程學系助理教授暨Smart Lab主任陳浩指出,基於2025年5月至7月的用戶數據顯示,系統語音識別、智能記錄及生成文件準確度均超過96%,前者可以實時運作,後兩者平均需時為3.2秒至5.7秒不等。

陳浩補充,SmartCare會兼容目前的訊息化系統,資料儲存在醫院內部,確保病人私隱安全。除了科大校內診所試行,團隊正探討與港怡醫院,以及香港中文大學醫院合作。科大今年5月促成一項三方合作協議,由科大培育的兩間醫療初創SmartCare及PanopticAI,將與港怡醫院合作,提供一套整合方案醫療平台,於金鐘的港怡日間醫療中心應用。

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。