生成式創意(Generative Creatives):圖像與視頻的無限可能(吳壽冠)

本文作者吳壽冠先生(Ivan Ng)是數據及人工智能素養協會(Data and AI Literacy Association, DALA)資深創會會員兼Lively Impact創辦人及行政總裁,同時是心理學碩士及研究人員。

在過去的數年間,人工智能(AI)的發展已從抽象的技術概念,迅速演變為觸手可及的應用工具,而其中最引人矚目、最具顛覆性的領域,無疑是「生成式創意」(Generative Creatives)——特別是圖像與視頻的生成。這項技術不再是科幻電影中的情節,而是正在以前所未有的速度和規模,滲透至各行各業,從根本上改變我們創作、溝通與體驗世界的方式。從荷里活的電影特效,到個人化的廣告營銷,再到普通用戶的社交媒體分享,一場由程式碼與數據驅動的視覺革命,正悄然上演。

技術核心:從模仿到創造的躍進

要理解其廣闊應用,必先窺探其技術核心。當代生成式AI,主要由「生成對抗網絡」(GANs)及更為先進的「擴散模型」(Diffusion Models)等深度學習架構驅動。它們的工作原理,並非簡單的複製貼上或濾鏡疊加,而是透過學習數以億計的圖像與文字描述之間的關聯,從而理解「貓」、「日落」、「賽博龐克城市」等概念的視覺本質。

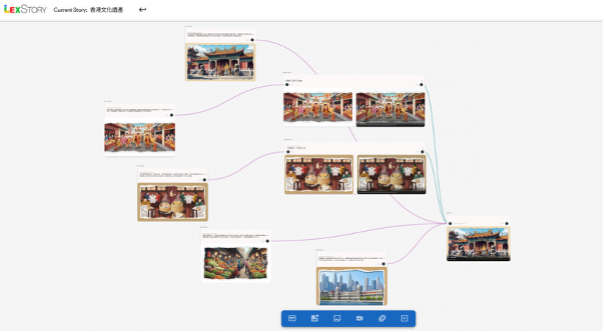

當用戶輸入一段文字描述(即「提示詞」,Prompt), ,AI便如同數位藝術家一般,從一片混沌的「噪點」中,逐步「雕琢」出一幅符合描述的全新圖像,甚至是動態視頻。這種從零到一的創造能力,使其擺脫了傳統工具的束見,開啟了無限的視覺可能性。Midjourney、Stable Diffusion、DALL-E等圖像生成工具,以及像OpenAI Sora、RunwayML等視頻生成模型的問世,正是不斷將這項技術推向新高度的例證。以下是「貓」、「日落」、「賽博龐克城市」三個提示詞可能產生的圖像或視頻。

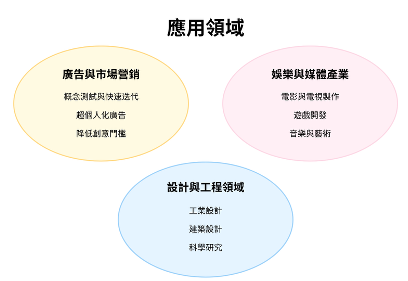

應用領域一:廣告與市場營銷的典範轉移

廣告營銷界是這波浪潮中最先感受到衝擊,也最快擁抱變革的行業之一。傳統廣告製作流程,涉及昂貴的攝影團隊、模特兒、場地租賃與後期製作,耗時數周甚至數月。如今,生成式AI將這一切極致壓縮。

- 超個人化廣告: 企業可為不同的客群,大規模生成獨一無二的廣告視覺。想像一位運動品牌,能根據用戶的年齡、性別及過去的購買紀錄,即時生成穿著該品牌服飾、在用戶所在城市地標前運動的廣告圖像,這種精準觸及的個人化體驗是前所未有的。

- 概念測試與快速迭代: 在產品正式投產前,市場部可利用AI在數小時內生成數百種不同的產品包裝、廣告海報或社交媒體貼文設計,進行A/B測試,以數據驅動決策,大幅降低試錯成本。

- 降低創意門檻: 小型企業或初創公司,不再需要龐大的預算,也能創作出媲美大型廣告公司的高品質視覺內容,實現了創意資源的普及化。

應用領域二:顛覆娛樂與媒體產業

電影、遊戲、動畫等娛樂產業,正迎來一場深刻的製作流程革命。

- 電影與電視製作: AI在前期概念設計、故事板繪製、場景預覽等方面展現出巨大潛力。導演可以透過文字描述,快速將腦海中的奇幻場景或未來都市視覺化,方便團隊溝通。對於視覺特效(VFX)而言,AI能自動生成複雜的背景、紋理甚至群眾場面,讓以往只有頂級大片才能負擔的特效,變得更加普及。Sora等文生視頻模型的出現,更預示著未來可能由AI直接生成部分電影鏡頭,甚至獨立短片。

- 遊戲開發: 遊戲美術師可利用AI快速生成大量的遊戲資產,如角色概念、武器裝備、環境貼圖等,將他們從重複性的繪製工作中解放出來,更專注於核心的創意設計。此外,程序化內容生成(PCG)結合生成式AI,能創造出更為真實、獨特且無限擴展的遊戲世界。

- 音樂與藝術: 音樂家可以為其作品生成獨特的MV視覺,藝術家則將AI視為一種全新的畫筆,探索前所未有的藝術風格,實現人機協同創作。

應用領域三:賦能設計與工程領域

在講求精準與效率的設計與工程領域,生成式AI同樣扮演著重要角色。

- 工業設計與建築: 設計師輸入產品功能、材料、風格等要求,AI即可生成多種外觀設計方案,供其篩選與優化。建築師能快速生成不同風格的建築外觀渲染圖及室內設計,並將其置於真實的環境光影下進行評估。

- 科學研究: 在生物醫學領域,AI可根據蛋白質序列生成其三維結構的可視化圖像;在氣候科學中,它可以模擬並視覺化氣候變遷對地理環境的長期影響。這種將複雜數據轉化為直觀圖像的能力,極大地加速了科學探索的進程。

挑戰與倫理考量:不可迴避的雙面刃

儘管應用前景廣闊,生成式創意的崛起也伴隨著嚴峻的挑戰與倫理爭議。

- 深度偽造(Deepfake)與訊息混亂: 技術的濫用可能導致虛假資訊、惡意誹謗和政治宣傳的泛濫,對社會信任構成嚴重威脅。

- 版權與知識產權: AI生成作品的版權歸屬——是屬於使用者、AI開發公司,還是被用於訓練的數據原作者?這個法律灰色地帶,至今仍是全球法律界爭論的焦點。

- 職業衝擊與技能轉型: 傳統的商業攝影師、插畫師、平面設計師等職業正面臨衝擊。未來的創意工作者,其核心競爭力可能不再是單純的繪圖或拍攝技巧,而是轉向創意指導、審美判斷以及與AI高效溝通的「提示詞工程」(Prompt Engineering)能力。

- 算法偏見: AI模型的輸出結果,取決於其訓練數據。若數據本身存在偏見,生成內容便可能複製甚至放大社會中的刻板印象。

迎接人機協作的新紀元

生成式圖像與視頻技術,無疑是本世紀以來最具變革力量的科技之一。它不僅是一種工具的升級,更是一場深刻的思維革命。它正在打破創意的邊界, 讓創造的權力大眾化,讓更多人能夠將想像化為現實。

我們正站在這場視覺革命的黎明時分。未來,駕馭這項技術的能力,將成為個人與企業的核心競爭力。面對隨之而來的倫理與社會挑戰,我們需要建立更完善的法規與監管框架,確保技術向善。最終,這場革命的終點並非是機器取代人類,而是開創一個人類智慧與機器智能深度融合、協同創作的新紀元。

更多吳壽冠文章:

- 開源大型語言模型更多選擇:從封閉API到百花齊放的AI新時代

- 什麼是Contextual Engineering,與Prompt Engineering有什麼不同?

- 像聊天一樣寫程式 – Vibe Coding是什麼?

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。