AI辨識中藥減風險(鄧淑明博士)

中國人向來重視養生,中藥調理更是源遠流長的傳統生活智慧。然而,中藥種類繁多,用藥有其準則,如誤配誤用,後果可能不堪設想。

以含烏頭類生物鹼的中藥材為例,這類藥材須特別炮製,並要準確配伍,若使用不當,容易引致中毒,甚至危及生命。香港大學急症醫學系早前回顧2008年至2021年呈報香港中毒控制中心的懷疑傳統中藥或中成藥中毒個案,過去13年間有179宗個案涉及烏頭生物鹼,當中有患者須入住深切治療部,嚴重者須進行心肺復蘇及人工心肺治療,更有導致死亡的個案。中毒個案中,有27.4%在沒有諮詢中醫師意見下服用中藥,可見正確使用中藥的重要性。

近年,人工智能(AI)迅速發展,令傳統中醫藥業可以創新轉型,而相關的中藥材辨識技術,更有助減少藥材誤配的風險。台灣有藥廠推出以3D指紋圖譜為核心的AI中藥材外觀性狀辨識系統,能辨識超過60種藥材,準確率高達95%以上。該藥廠同時透過AI數據分析,優化藥材種植成果、生成行銷文案,並輔助建立中藥材資料庫等。該藥廠更擬將AI辨識能力,從單一藥材擴展到混合藥材,進一步確保中藥配伍的準確性。

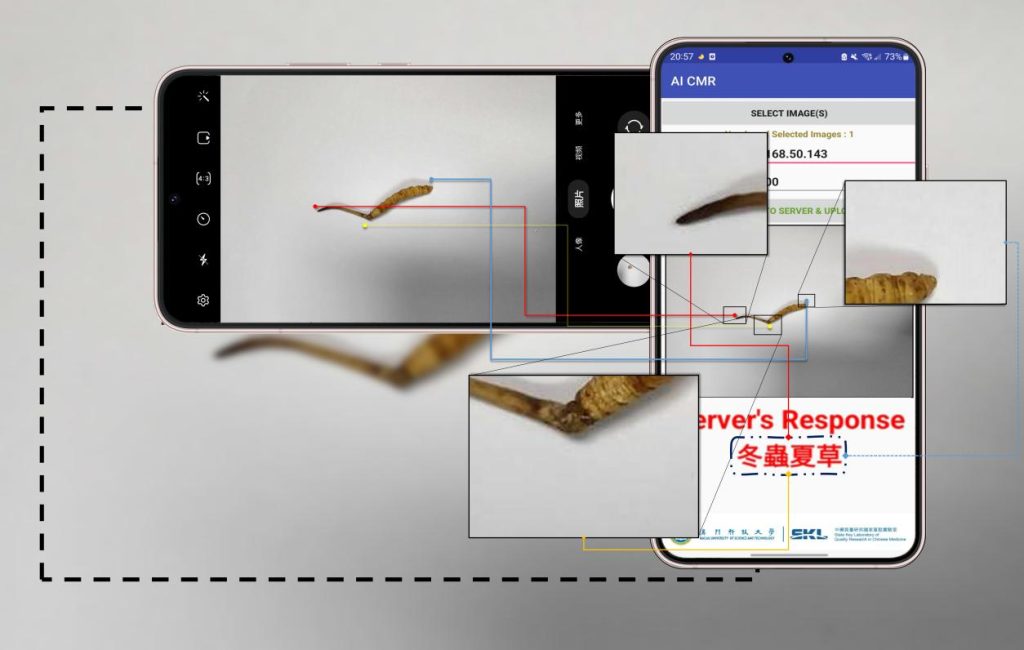

澳門科技大學構建了一個包含逾15萬張高清中藥材圖像的數據庫,並透過多層次特徵融合框架,以助增強中藥材的辨識和檢測能力。研究團隊特別開發了AI中藥材鑑別手機應用程式,用戶把拍攝到的藥材圖像,透過手機應用程式傳到雲服務器,系統能實時處理和分析,鑑定結果隨即傳送到手機上,助用戶認清中藥材,以免誤服誤用,危害健康。

香港近年也積極發展中醫藥,為配合首間中醫醫院將於今年啟用,物流及供應鏈多元技術研發中心(LSCM)針對醫院的運作流程,研發了一套結合AI和物聯網(IoT)技術的中藥配送系統,有助提升中醫院的配藥效率和準確性。系統應用AI視覺分析技術,配合pick-to-light電子中藥櫃、AIoT中藥配藥系統,能夠自動識別各種中藥材,協助中醫師的配藥工作,並利用運送機械人,將中藥派送到醫院內指定地點。這個結合中西文化的中藥配送系統,更在2023年日內瓦國際發明展贏得銅獎。

中醫藥是中國傳統文化的瑰寶,而人工智能是行業可持續發展的鑰匙。科技與傳統融合,可令中醫藥業邁向數碼化與標準化,提升行業整體運作效率,還可降低藥材錯配的風險,有利行業邁向國際化。

(編者按:鄧淑明博士最新著作《你未來就緒嗎?》現已發售)

歡迎訂購:實體書、電子書

更多鄧淑明文章:

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。