谷歌捕日計劃|擬太空建數據中心 2027發射兩顆衞星 測試硬件運行情況

原文刊於信報財經新聞「CEO AI⎹ EJ Tech」

全球科企搶建大型數據中心,惟隨着地球資源日益緊張,將人工智能(AI)運算設施移師到太空軌道,技術上並非天方夜譚。Alphabet行政總裁皮采(Sundar Pichai)在社交平台X發文表示,來自太陽能的輻射量,是人類總發電量100萬億倍。他預告谷歌(Google)將於2027年啟動「捕日計劃」(Project Suncatcher),夥拍Planet Labs發射兩顆測試衞星;每顆攜帶4顆張量處理器(TPU),以測試其硬件在軌運行情況。

在太空運行數據中心,除要克服運送設備等工程難題,還存在極端溫度、宇宙射線等環境挑戰。針對TPU輻射耐受性,Google研究人員利用粒子加速器,以67MeV(兆電子伏)質子束照射旗下v6e雲端TPU Trillium。結果顯示,即使是最敏感的高頻寬記憶體(HBM),也能在5年任務期間,預期承受3倍輻射劑量。為確保軌道伺服器能高速交換數據,Google採用無線方式傳輸資料,以自由空間光通訊(FSO)為例,早期在地球的測試已證明,雙向網速最高可達1.6Tbps。

10年後成本與地面相若

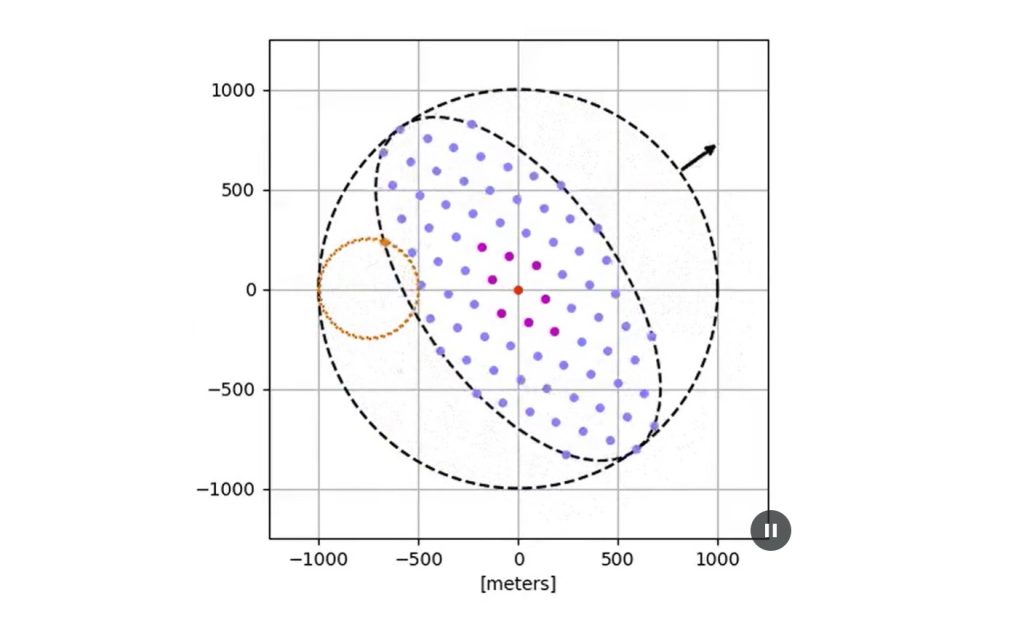

在大氣阻力及地球引力影響下,為防止衞星碰撞或偏離軌道,Google開發了一套物理演算法,設想81顆衞星組成的集群方案。這些衞星彼此相距100米到200米之間,排列成直徑兩公里、高度650公里的陣列。成本方面,Google研究人員估計,目前使用太空探索公司SpaceX獵鷹重型火箭,發射每公斤設備的成本約1500美元,2035年或降至約200美元(約1560港元)。屆時太空數據中心的每千瓦成本,將與地面數據中心不相上下,藉成本下降實現經濟效益。

太空成為各科企兵家必爭的新戰場,亞馬遜創辦人貝索斯(Jeff Bezos)本月初提到,他預測未來20年之內,吉瓦級數據中心將遍布天空。

SpaceX輝達相繼部署

富商馬斯克(Elon Musk)上周也揚言,SpaceX將在太空建設數據中心,只需擴大星鏈V3衞星的規模,讓它們以高速激光連接即可。美國晶片巨頭輝達(Nvidia)初創計劃成員Starcloud,於剛過去的周日(2日)更付諸行動,發射首枚搭載輝達H100晶片的Starcloud-1衞星,目標未來在4公里的太陽能陣列上,建造一座5GW(吉瓦)數據中心。

微軟嘆缺電 空有GPU庫存

數據中心及AI消耗大量電力,大型科企與電力公司彼此已形成共生關係。彭博報道,亞馬遜上周向俄勒岡州公用事業委員會申訴,稱總部位於波特蘭的太平洋電力公司(PacifiCorp),無法為4座新建數據中心充足供電。微軟行政總裁納德拉(Satya Nadella)最近在播客Bg2 Pod坦言,微軟正陷入「有晶片卻用不了」處境,手握大量圖像處理器(GPU),但因供電能力及數據中心建設速度跟不上,只能讓輝達晶片閒置。

Google在網誌指出,太陽能板在合適的軌道上,不受大氣層及夜間影響,其效率可比地球上高出8倍,潔淨能源近乎無限。馬斯克周一(3日)在社媒X建議,一個大型太陽能AI衞星星座,可透過微調抵達地球的太陽能量,阻止全球暖化。網民對此反應兩極,有人擔心衞星網絡會面臨被黑客攻擊風險,加上管理太陽輻射可能擾亂區域降水、農業及生態系統,有機會破壞臭氧層,或帶來其他潛在負面影響。

支持EJ Tech

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。

如欲投稿、報料,發布新聞稿或採訪通知,按這裏聯絡我們。